我が心のふる里 浄心庵

我が心のふる里 浄心庵

過ぎ去りし日々の想い出

今を去ること35年(2023年現在)

そこは千客万来、病める人悩める人、道を求める人等、誰もが無料で泊まれて心地よく過ごすことが出来た場所。

「我が門は衆に向かいて開きたり、出るも又良し入るも又良し」と詠われた数奇屋作りの門をくぐるとすぐ右手に昭和レトロの質素な二階建ての住居がある。ここが奇跡の人、長尾先生のご自宅だ。

衆に向かいて開かれた門から続く石畳を数歩歩いて右を向かいて立ち止まり、先生の家に一礼して奥へと進む。

石畳の両側の庭には丹念に手入れされたつつじの花が朝日を浴びて満足げに咲き誇り、その周辺には新緑の葉をつけた木々が植えられている。

花を愛でながら石畳を数歩行けば、和風のガラス戸を大きく開け放たれた玄関に突き当たる。

ここは万人の心を癒す浄心庵。

<浄心庵の中へ>

玄関で靴を揃えて中に入るとすぐに30畳の大広間とその奥に12畳の茶の間が続き、そこでは全国から治療を受けに来られた人々が治療の順番が来るのを待っている。

広間左の6畳間では三人の若い先生方が整体治療をしておられ、その奥にある12畳ほどの部屋では長尾先生が大勢の人と談笑しながら治療をしておられる。

先生に一礼をし、茶の間の奥にある階段を上って二階に着替えに行くと、和室が二部屋あり、地方から来た方が長逗留(宿泊)されているのか、旅の荷物や衣類が置いてある。

ここはいつ訪れても心が安らぎ、時が静かに流ていると感じられる平和な風景だ。しかし、月に一度だけその静寂が破られて喧騒に包まれる日がある。それが浄心庵講演会が開催される日だ。

<講演会前日の様子>

毎月第4日曜日の講演会前日は少ない時でも30人位、多い時には100人近くの人が全国から泊りがけで来ておられたのだが、そんな時は大変。

心優しき長尾先生は夜遅くなるまで遠来の友のお相手をする為に心の話をされたり、悩める人からの相談に答えたり、はたまた病める人には奇跡の癒しをされたりしておられたものだった。大勢のお客さまに対して、お相手をする先生は一人。

大広間を行ったり来たりで肉体の限界に挑んでおられる様子がありありと分かる。

<講演会当日の様子>

一夜明けて講演会当日。

二間続きの大広間と治療室には全国から集まった数百人の人で埋め尽くされて賑わっている。

春は新緑や花々の香りを乗せた風が室内を吹き抜けて心地いいのだが、夏場の講演は蒸し暑く2台のエアコンと数台の扇風機をフルに動かしても汗がひたたり落ちるほど。

やがて講演が始まると、ビデオ収録のために長尾先生のお顔には映画撮影用の照明器具が2台当てられ,そのライティングの熱で「いやー、暑いですよ。頭から煙が出て焦げ付くようですわ」とは先生の弁。

そんな浄心庵の一部始終をカメラは克明に記録した。

<浄心庵講演会の最終日>

春夏秋冬、浄心庵での講演会はいつ来てもアットホームな雰囲気が漂っていたのだが、来場者が増えるに従って近隣騒音が問題となり、隣家からの苦情があったためにこの場所での講演会は1992年12月(浄心庵講演会第46巻)迄であった。

翌年からは近くの忠岡公民館や岸和田市民会館で講演が行われるようになった。

<撮影スタッフと過酷な撮影>

浄心庵における講演会の撮影には、5年半にわたって映画界の重鎮のご指導を仰いだ。協力は日本映画照明協会理事の小島真二先生と、往年の名キャメラマン片岡二郎氏。

「ここで撮影する映像はいつまでも残さなければならない大切なものだ。生半可な気持ちで撮影しちゃーだめだ。

先生の顔にはキチッとした照明を当てて、臨場感のある映像を後世に残さなければならない」とは小島先生の弁だ。

小嶋先生は黒澤明監督の黒沢組に属し、戦後の時代に「七人の侍」や「生きる」等、一連の黒沢作品の照明をされていた方だ。

先に書いた様に、夏場の照明は先生の顔や頭から湯気が出るほど暑く、過酷な条件でのご講演だったが、プロ中のプロである小嶋先生は、例え尊敬する先生でも照明については妥協を許さない。

先生が公演中に「焦げ付くようですわ」と言われてもそ知らぬ顔で照明を当てられていたのはつい昨日の出来事のようだ。

片岡さんは映画「ラッコ物語」や「南極物語」を撮影された方で、浄心庵の撮影では1年位お世話になり、撮影のイロハを教えて頂いた。

今は懐かしき珠玉の「浄心庵講演会」をご覧になって、どうぞ心の安らぎを得られますように・・・・。

浄心庵講演会の冒頭には日本の原風景の映像が編集されており、そのどれもが小嶋先生が日本の各地へ赴いて自ら撮影されたものです。

長尾先生のご講演を皆さんに見て頂く前に、心を安らかにして頂きたいが為に、時には命がけで撮影された事もあります。

厳冬の日本アルプスの尾根道から転落をして九死に一生を得た事もありました。

転落をする前に撮影した映像は浄心庵講演会 第37巻 の冒頭に収録されています。

ある時は丹沢の大山山頂で夜明けを待迎え、やがて日の出と共に現出した赤富士にビデオカメラを向けた時、感動のあまり嗚咽にむせびながら撮影されていました。(第20巻冒頭部)

またある時は福島の五色沼で霊妙な朝靄を記録された映像(第21巻冒頭部)を編集させて頂いた時、その仕上がりのまずさにこっぴどく叱られたのも今は懐かしい思い出となりました。

日本酒をこよなく愛し、長尾先生の記録映像には妥協を許さなかった小嶋真二先生は2011年6月に天上界へお帰りになられました。享年82歳でした。

長尾先生のことを世の多くの人々にお伝えする為に命を燃焼された小嶋先生に哀悼の意を捧げます。

タイトルの由来

1960年頃にいつもラジオから流れていた素敵な曲、それが「心の窓にともし灯を」でした。

先ずは聞いてくださいこの歌を→『心の窓にともし灯を』

その当時、私は14歳の多感な年頃で、ザ、ピーナッツが歌うこの歌を聴いているとなんだか切なくなって涙が溢れてきたのを覚えています。

前年に亡くなった心優しき祖母の葬式すら満足に出せなかった位、私たちの家庭は貧困にあえいでいたのです。

今日食べる米すらない、そんな切ない日々の暮しの中で少年期を必死になって生きていた時に、たまたまラジオから流れていたのがこの歌でした。

♪♪ いじわる木枯らし吹きつける 古いセーターぼろシューズ ポッケにゃなんにもないけれど♪ ♪かじかむ指で灯しましょう。心の窓にともし灯を ほら、口笛聞こえてくるでしょう♪

この歌を聴いた時、なぜか心がほんのりと温かくなって安らいできたのです。

双子の歌手、ザ、ピーナッツの透き通るような歌声と歌詞や旋律は哀愁がこもっているこのメロディーはその後の人生で苦しい時にはいつも口ずさんで、ひそかに心の安らぎを得ていたものでした。

やがて、28年の歳月が過ぎた1988年1月17日のことです。初めて長尾先生とお会いした時、満面の笑顔で人に接しておられたその人柄に、えもいわれぬほどに心が安らぎ、心の中 にポッと灯が点いた様な感覚を覚えたのでした。

少年時代に聞いたあの歌とオーバーラップしたのでした。「このお方こそ人々の心の窓に灯し灯を灯される方だ」と直感したのです。

そんな事から浄心庵講演会のサブタイトルに選ばせて頂きました。

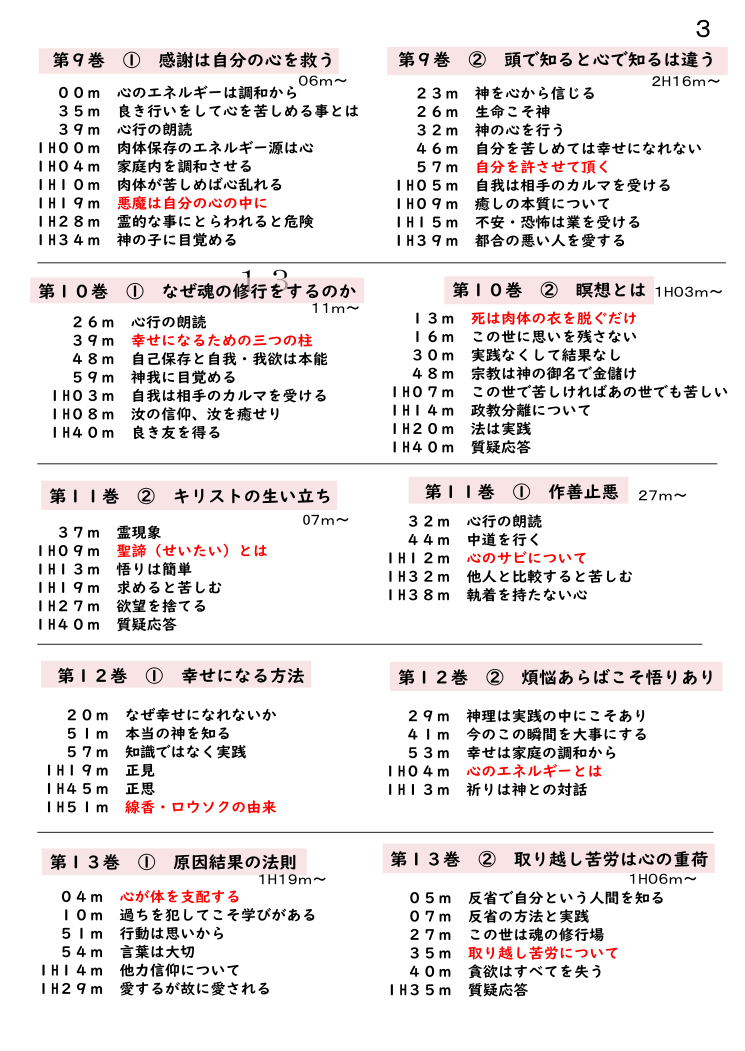

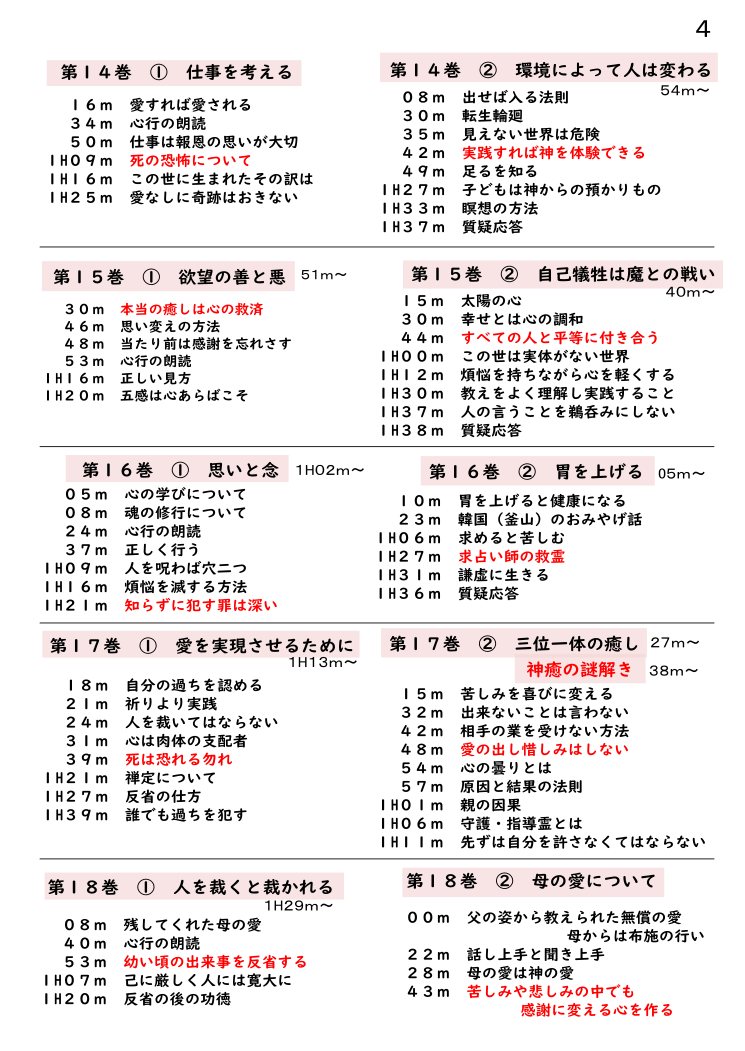

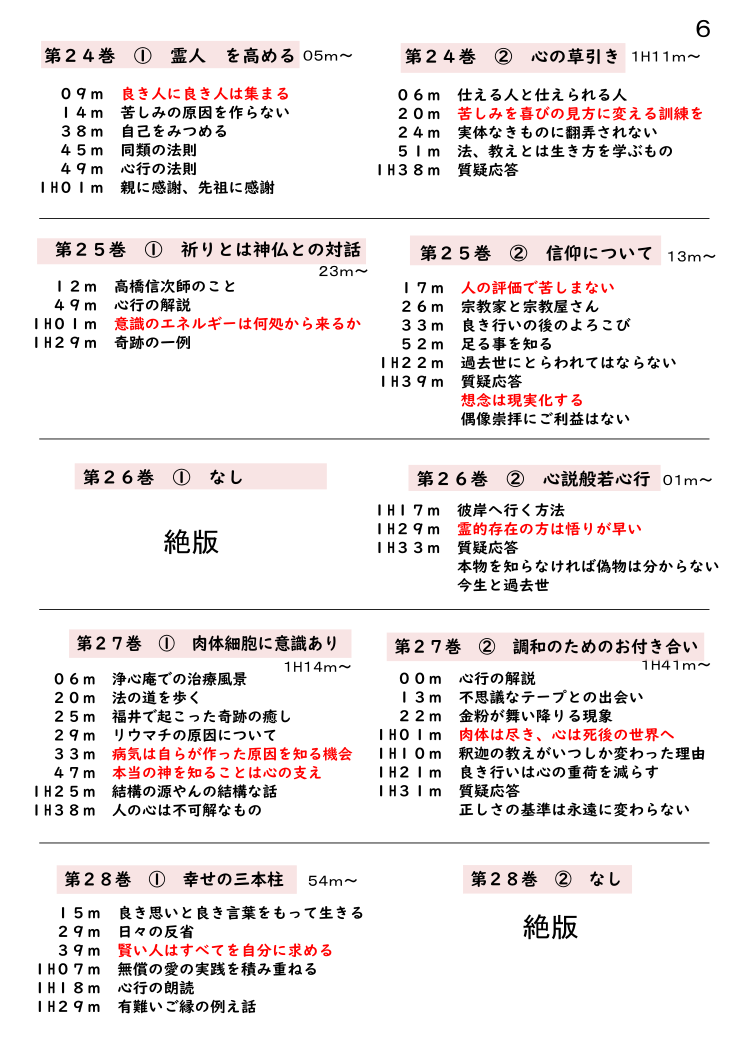

ここからのページはDVD心の窓に灯し火を「浄心庵講演会」の解説集です。

p1 第1巻~第4巻

P2 第5巻~第8巻

P3 第9巻~第13巻

P4 第14巻~第18巻

P5 第19巻~第23巻

P6 第24巻~第28巻

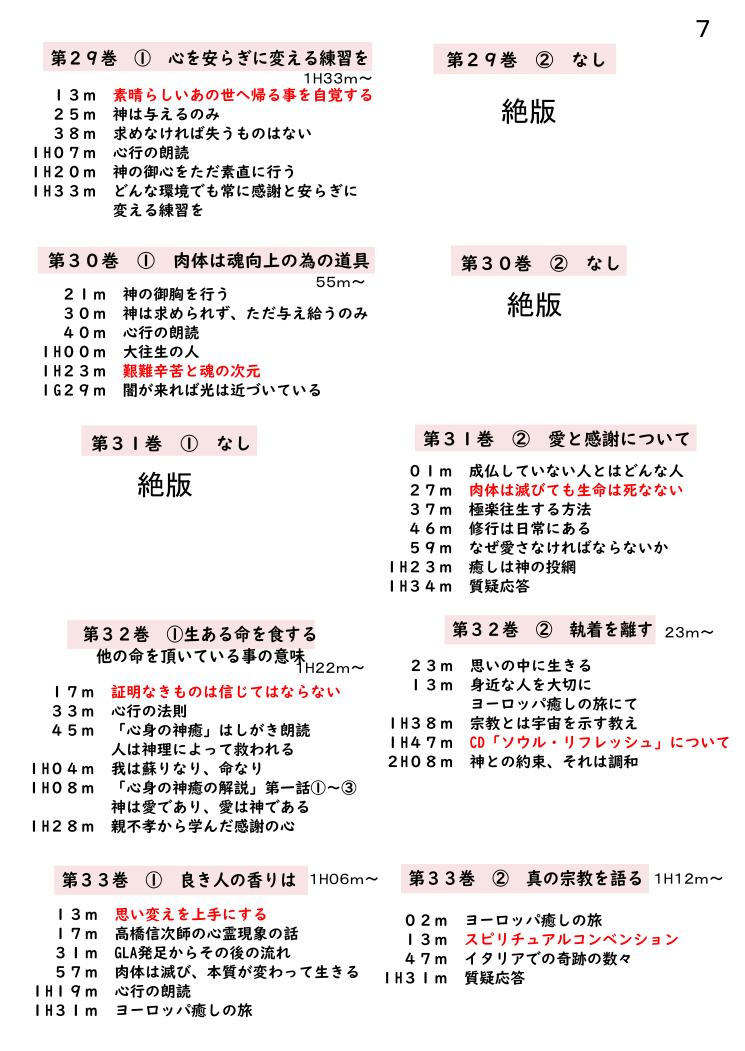

P7 第29巻~第33巻

P8 第34巻~第39巻

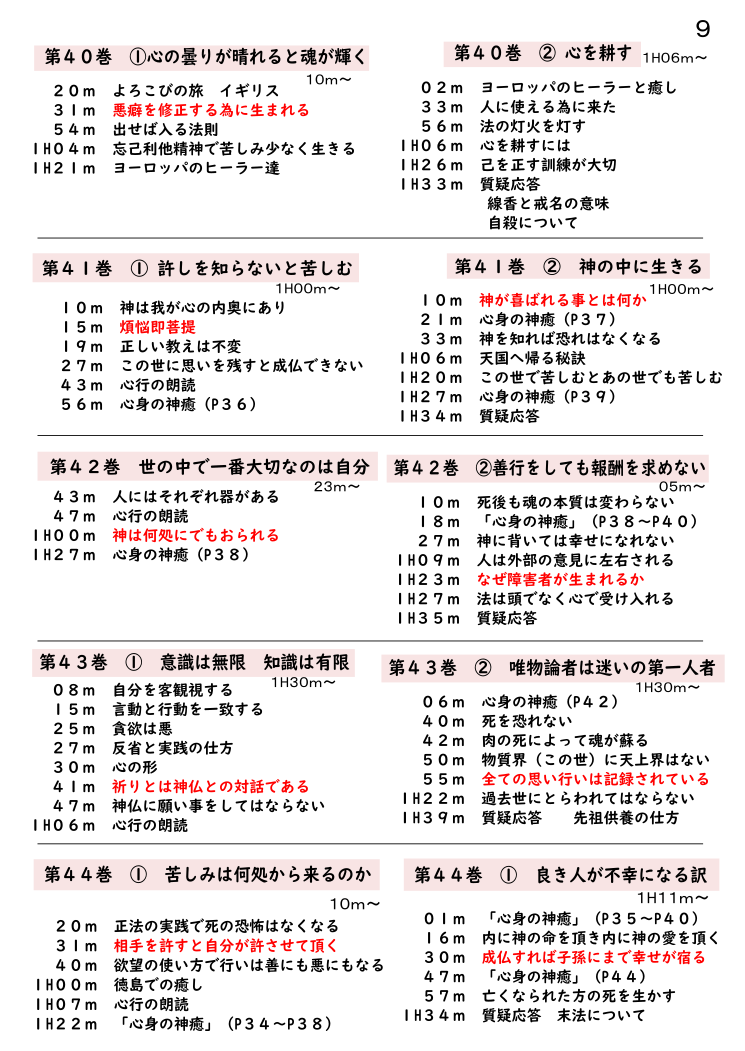

P9 第40巻~第44巻

P10 第45巻~第49巻

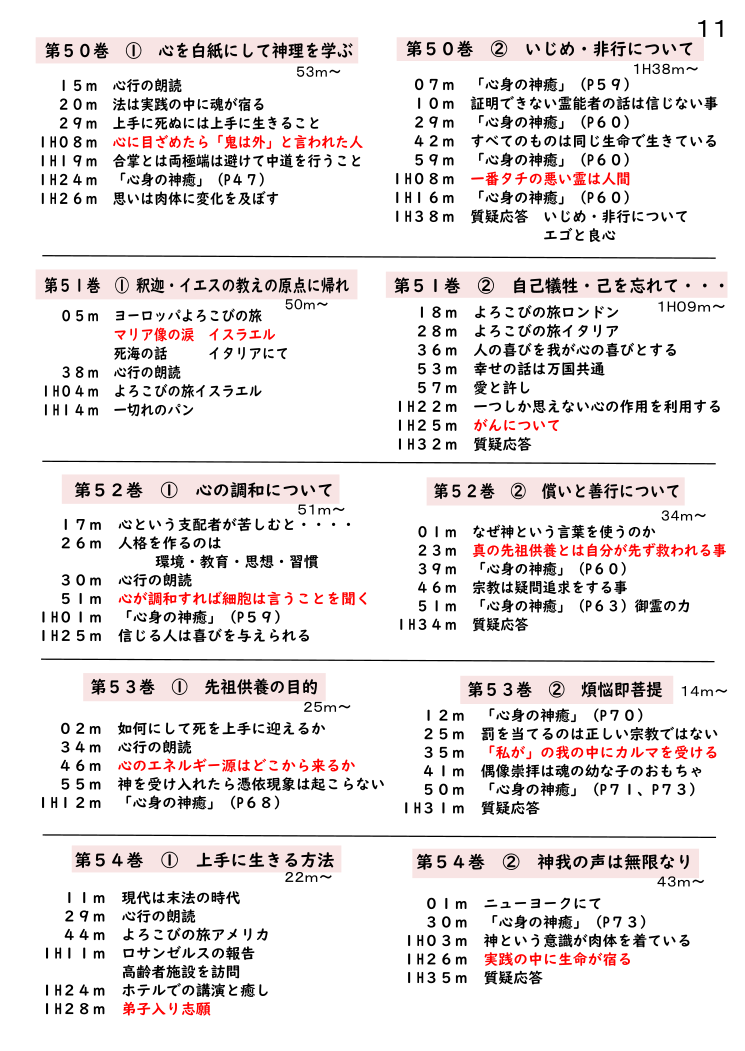

P11 第50巻~第54巻

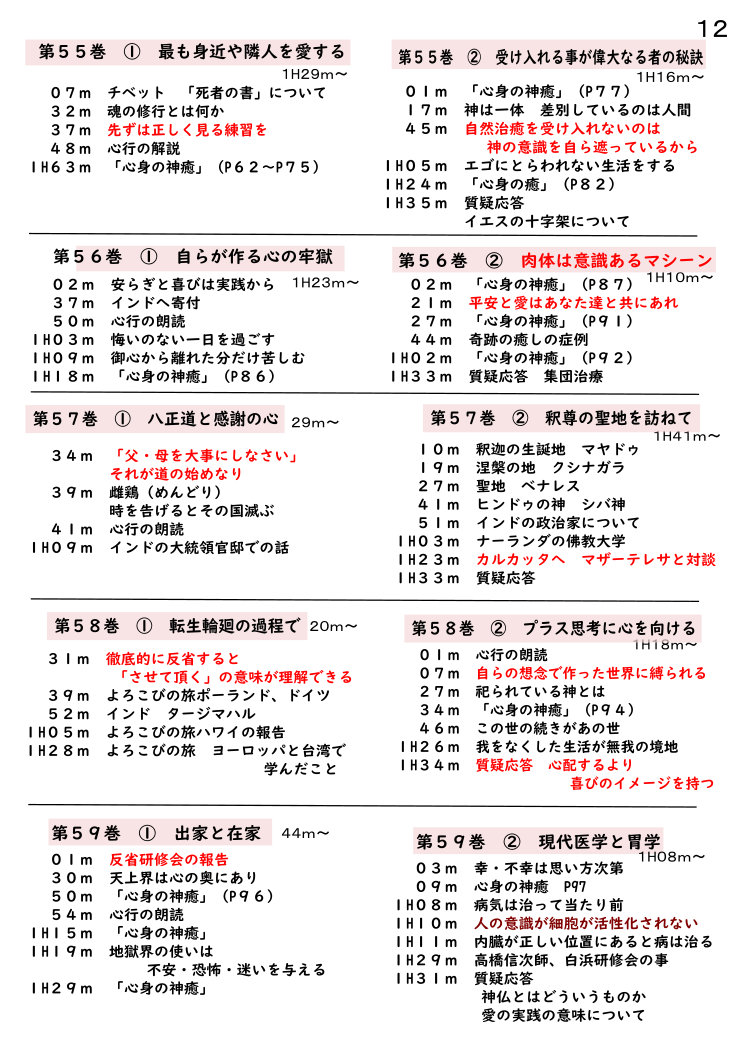

P12 第55巻~第59巻

P13 第60巻~第63巻

上記、DVD浄心庵講演会をお求めの方はこちら